Las múltiples ventajas del salario mínimo propio

En la jornada organizada en el Bizkaia Aretoa de Bilbao por la Fundación Manu Robles-Arangiz y la Fundación Ipar-Hegoa, nos reunimos más de 150 personas. ¡El café que habíamos pedido para la pausa de la mañana se quedó corto y tuvimos que pedir más! En la jornada que duró todo el día recibimos diversas ponencias y aportaciones de ponentes provenientes del mundo académico, sindical y social: la visión de los movimientos juveniles, el problema de la vivienda, la economía social transformadora, las posibilidades y limitaciones de la legislación, el proceso soberanista e incluso la situación de la agricultura y el sector primario. Las aportaciones de todos y todas, complementadas, conformaron una reflexión colectiva y rica sobre el salario mínimo interprofesional propio para Hego Euskal Herria.

Jule Goikoetxea nos puso a reflexionar desde el principio: en vez de tratar a las mujeres y a las personas migradas como colectivo, nos destacó la importancia de entenderlas como fracciones de clase. Explicó que el salario mínimo aumenta la protección social de la clase trabajadora e incide en el reparto de la riqueza, especialmente en los sectores feminizados y migrados con salarios más bajos. Sin embargo, los efectos concretos de la subida están condicionados por factores políticos y económicos, como las correlaciones de fuerzas entre el capital y el trabajo. Por eso insistió en que las políticas salariales deben decidirse en cada territorio, ya que están relacionadas con las relaciones de poder sobre el terreno, y que en Hego Euskal Herria es necesaria una mayor soberanía política y económica para avanzar en la lucha por unos salarios dignos.

Me pareció muy motivadora la intervención de Jone Etxeberria. Enmarcó el debate desde el punto de vista de la economía transformadora, entendida como una oportunidad para transformar el sistema capitalista heteropatriarcal a través de pequeñas grietas. Es decir, en pocas palabras, puso sobre la mesa la importancia de dedicarse al día a día y de, a través de la práctica, crear grietas en el sistema. Explicó que el salario mínimo interprofesional propio pone en el centro los cuerpos más vulnerables y la diversidad territorial, y situó la reivindicación en el camino hacia un cambio social más profundo.

Endika Alabort elaboró una visión académica, política y territorial del salario mínimo, situándolo en el contexto del neoliberalismo. Defendió el establecimiento de salarios mínimos a nivel territorial que permitan un ajuste en función de los costes de la vida. A modo de ejemplo, un estudio realizado para el área metropolitana de Barcelona muestra que la subida del salario mínimo no tendría un impacto negativo significativo en el empleo, mientras que en cambio aumentaría considerablemente la capacidad adquisitiva de los salarios bajos. También en Euskal Herria, a su juicio, es necesario ir más allá del actual marco centralizado del estado-nación y elaborar propuestas adaptadas a la realidad económica y social de cada territorio, teniendo en cuenta la gestión del conflicto social.

Reflexiones de los miembros de ELA

No se trata de resumir a continuación todas las intervenciones de aquel día. A partir de unas pequeñas pinceladas, me parece oportuno dar cabida a las aportaciones de los miembros de ELA. Maider Domingo analizó el tema desde la perspectiva de género. Destacó las diferentes brechas que sufren mujeres y migrantes en el mercado laboral (salario, pensiones, parcialidad, cobertura de convenios colectivos...). Por ejemplo, las mujeres de la CAV tienen una brecha salarial respecto a los hombres de 5.780 euros anuales y las de Navarra de 5.926 euros; además, entre las mujeres migradas y los hombres autóctonos hay una importante diferencia de entre 16.000-17.000 euros anuales. Explicó que en sectores sin negociación colectiva –donde predominan las mujeres y las personas migrantes– el salario mínimo muchas veces se convierte en techo. Además, el 59% de las mujeres perciben una pensión inferior a los 700 euros, situándose en riesgo de pobreza. Por ello, subrayó la importancia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional para mejorar las condiciones de vida de esos colectivos.

Xioma Caterin Suaza analizó la propuesta desde la realidad de los y las migrantes. Destacó que la subida del salario mínimo puede mejorar las condiciones de vida, pero advirtió que este cambio no puede superar por sí solo a las profundas estructuras coloniales y racistas. Por ello, reivindicó que la subida salarial debe ir acompañada de cambios radicales en las políticas laborales y de inmigración.

Por último, Roser Espelt, con la colaboración de la Oficina de Análisis y la Oficina de Negociación Colectiva y Política Industrial de ELA, presentó una propuesta concreta del salario mínimo para Hego Euskal Herria. El planteamiento de ELA supera la referencia actual del 60% del salario medio y se basa en el Producto Interior Bruto per cápita (PIBpc). Según la propuesta, el salario mínimo debería representar dos tercios del PIB (entre el 60% y el 70%), dando un paso cualitativo en el reparto de la riqueza: pasando a formar parte del reparto no sólo de la parte salarial, sino también de las ganancias de capital. Esta medida podría afectar a entre 165.000 y 225.000 personas, principalmente en los sectores de servicios y cuidados donde se concentran mujeres y migrantes. Junto a la propuesta, se plantearon políticas fiscales más progresivas, política industrial sostenible y reducción de la jornada para hacer sostenible y eficaz la propuesta.

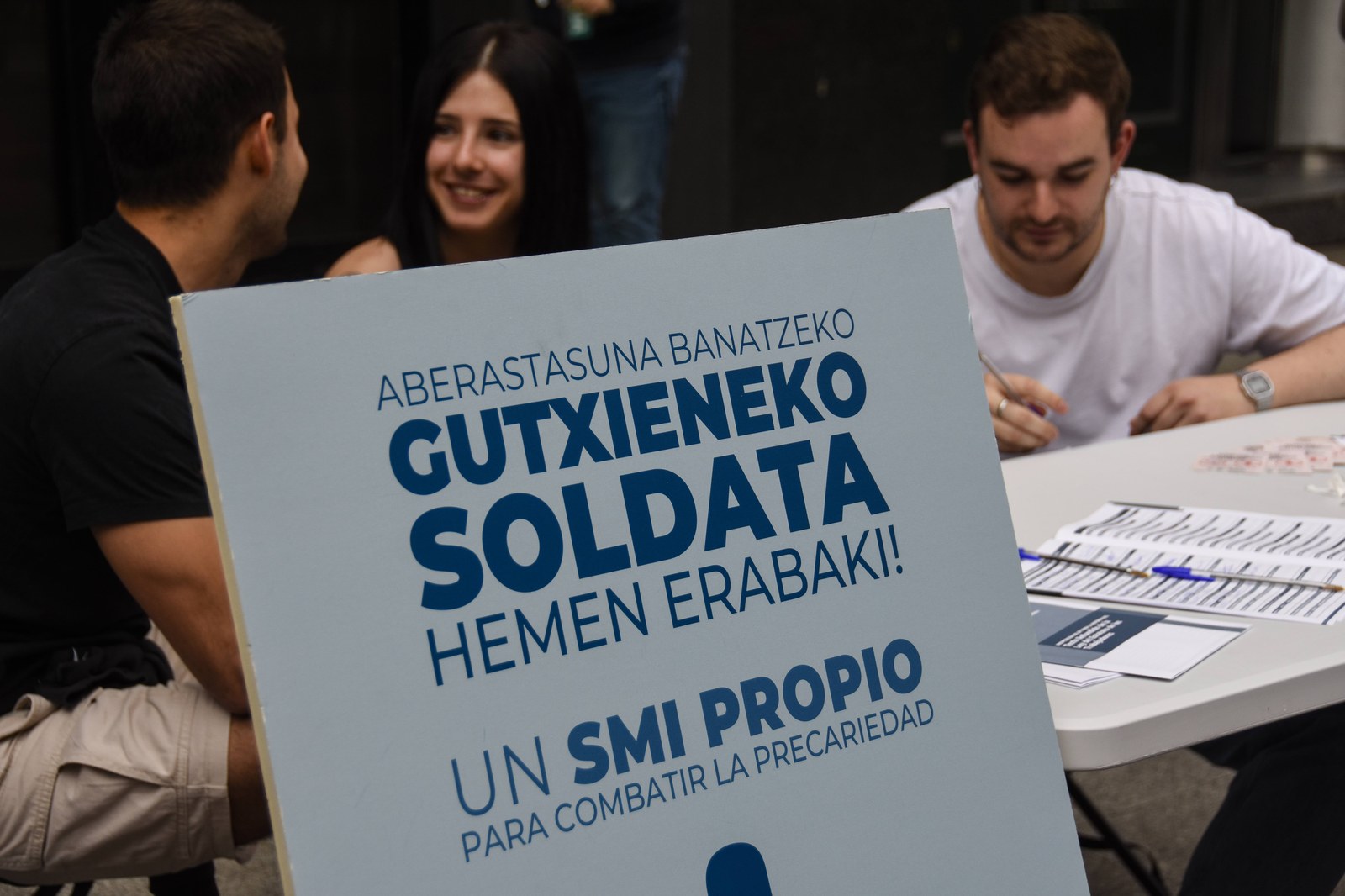

Dada la importancia estratégica que tiene el asunto, también se llevó el debate al Congreso de ELA, donde se aprobó una resolución especial. En la resolución, ELA exigía que el salario mínimo se decida en Hego Euskal Herria, y se ha decidido recoger firmas, presionar a las instituciones e impulsar movilizaciones hasta lograr ese objetivo. Leire Gallego recordó en el Congreso que “en todo el mundo, el salario mínimo es un instrumento de cohesión social y de reparto de la riqueza. Pero el salario mínimo español no cumple esa función en nuestro país, es decir, no sirve para sacar de la pobreza a muchas personas trabajadores de aquí. La denominada Transición española trajo consigo un modelo centralista de relaciones laborales, utilizado para profundizar en la precarización de los trabajadores y las trabajadoras del País Vasco”.